대표 작품 및 오디오 가이드

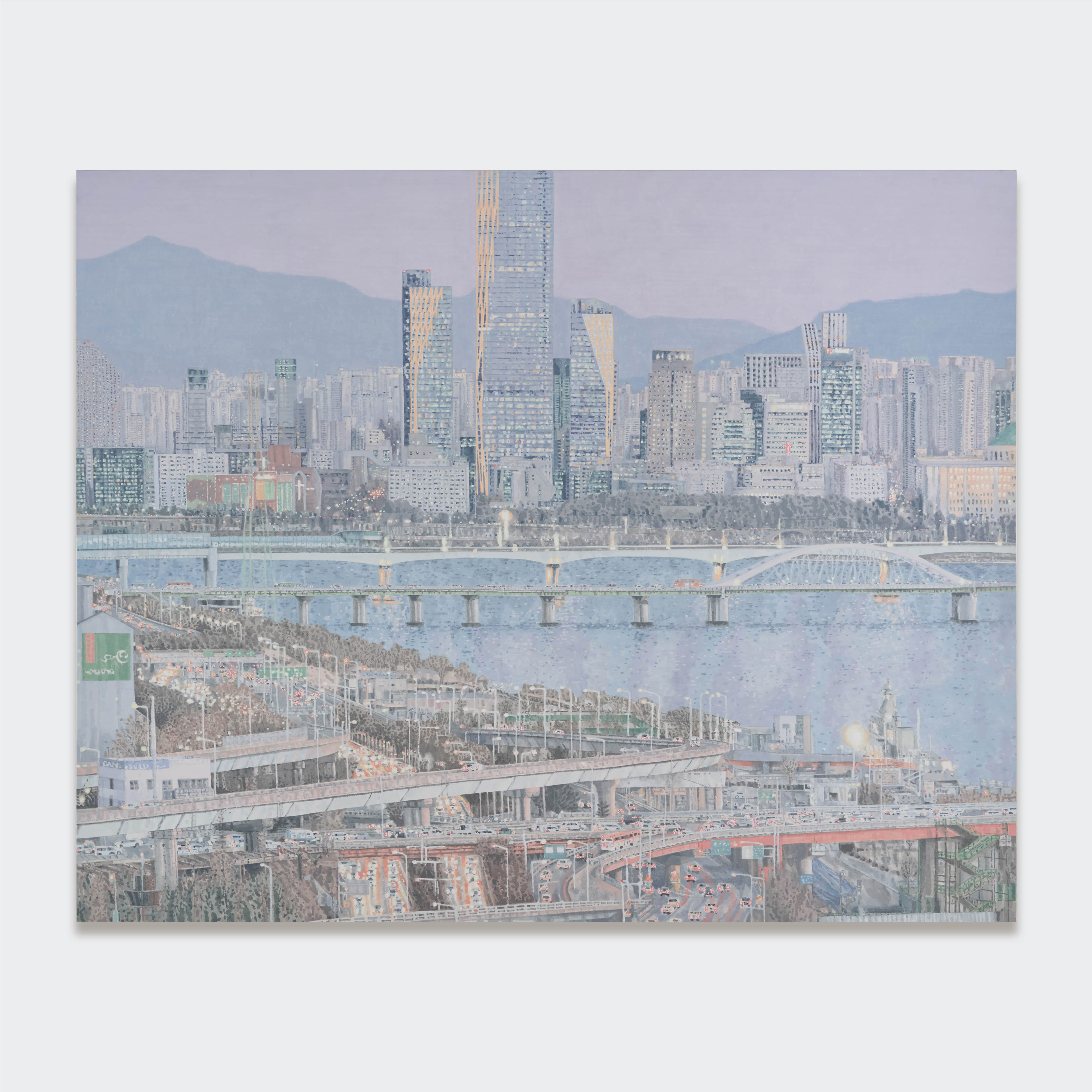

Coloring on korean paper(Jangji), 181.8×227.3cm, 2018

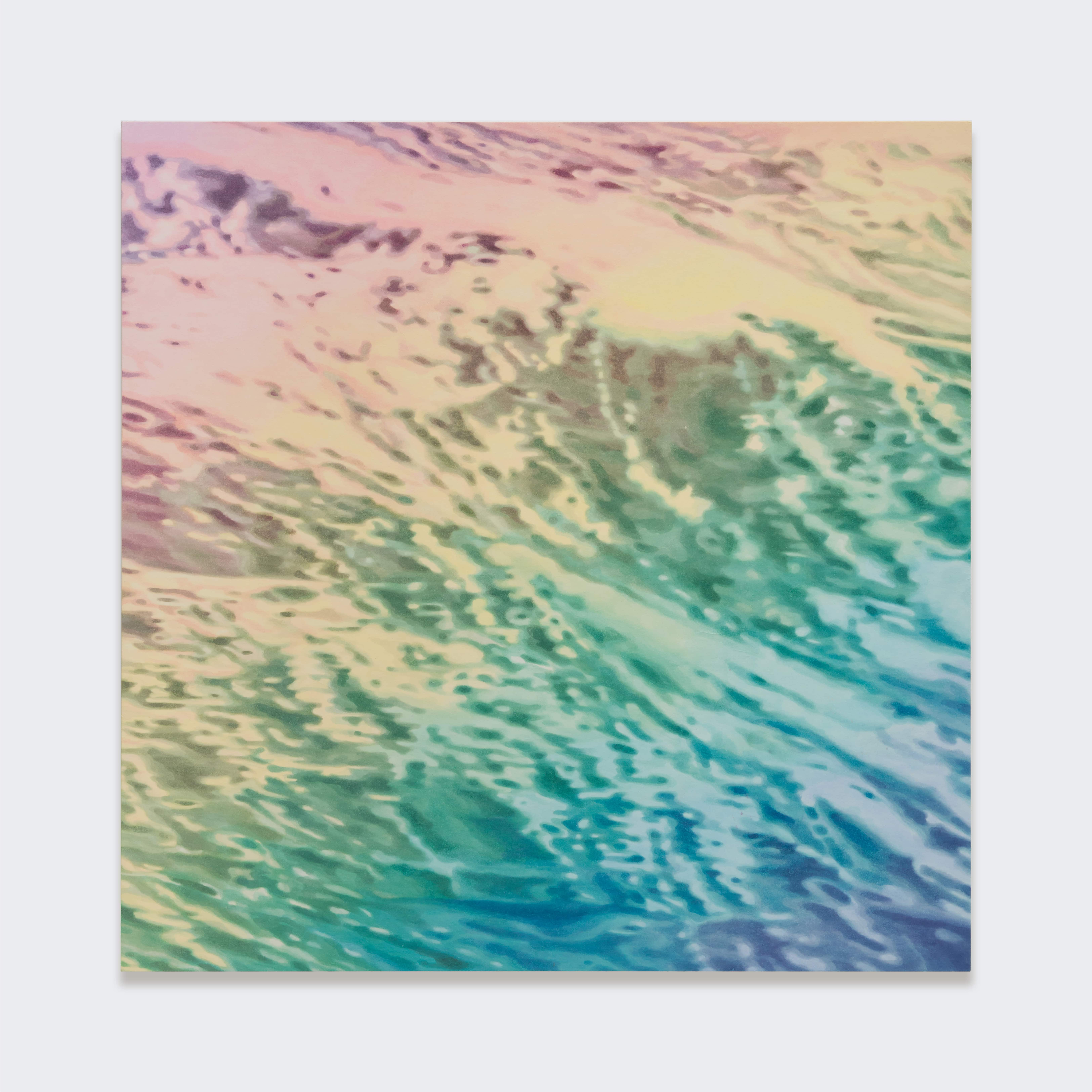

Coloring on korean paper(Jangji), 100×100cm, 2022

Coloring on korean paper(Jangji), 193.9×390.9cm, 2023

* 오디오 가이드는 널위한문화예술 & 사적인컬렉션과 함께합니다.

BIOGRAPHY

2019

MFA. 성신여자대학교, 일반대학원, 동양화과

2014

BFA. 성신여자대학교, 동양화과

SOLO SHOW

2023

<위치> 인디프레스 갤러리, 서울

2022

<Look From Above> 이목화랑, 서울

GROUP SHOW

2023

<2023 전남국제수묵비엔날레 물드는 산, 멈춰선 물> 남도전통미술관, 진도

2022

합의형수묵> 해움미술관,수원

2021

<머리 위 파도, 가슴 밑 구름> 이목화랑, 서울

ARTIST STATEMENT

저는 개인과 타인의 삶을 바라보며 같은 시공간에 속한 인간이 그가 속한 사회와 외부의 환경으로부터 자유롭지 못하며, 외부의 환경에 절대적인 영향을 받으며 살아가는 존재라고 생각합니다. 작게는 가족 공동체 안에서, 그리고 그 가족이 속한 지역, 국가, 세계, 우주까지 우리를 둘러싼 거대한 세상 안에 인간은 작은 존재로 자리합니다. 시대가 말하는 성공한 삶의 기준에 부합하지 못한 자신에 대한 권태, 수십 년을 노동했지만 내 집 하나 장만하지 못한 노인들, 평생을 함께하자고 약속했지만 휴가철 버려지는 유기견, 우리 사회에 편재하는 어두운 단면들이 저에게 비수가 되어 날아올 때가 종종 있습니다. 저는 걱정이 많은 사람으로 머릿속에 여러 고민들을 장황하게 늘어놓고, 괴로워하기를 반복하지만 그런다고 뾰족한 해답이 나오지는 않습니다. 그래도 어찌 되었든 살아갑니다. 연약한 존재로서의 인간’에 대한 탐구는 외부의 자극에 쉬이 흔들리는 나 자신을 직면 하기 시작하면서부터 시작되었습니다.

…

READ MORE

삶을 지켜내려는 마음과 그것을 위협하는 크고 작은 공격이 부딪히며 생기는 불협화음이 저의 작업에 가장 큰 원동력이자, 소재이고, 이야깃거리입니다. 저는 그동안 작업을 진행하면서 이러한 질척이는 생각과 불안이라는 감정들로부터 한 발자국 벗어나 우리를 둘러싼 풍경의 전체를 보고 싶었습니다. 저는 미세 현미경으로 자세히 관찰하기보다 높은 곳에 올라가 넓은 시야로 전체를 바라보는 방법을 택했습니다. 대상과 멀어지면서 좁은 시야에 갇혀 보지 못했던 풍경이 눈앞에 펼쳐집니다. 천문학자이자 코스모스의 저자 칼 세이건은 보이저 1호가 해왕성을 지나 카메라를 돌려 광활한 어둠 속 창백한 푸른 점인 지구를 보게 되었을 때 이렇게 말합니다. “우리의 만용, 우리의 자만심, 우리가 우주 속의 특별한 존재라는 착각에 대해 저 창백하게 빛나는 점(지구)은 이의를 제기합니다. 우리 행성은 사방을 뒤덮은 어두운 우주 속의 외로운 하나의 알갱이입니다.” 그의 말은 저에게 큰 울림으로 다가왔습니다. 광활한 우주에 작은 먼지 같은 인간 존재에 대해 다시 한번 생각하게 만들었습니다.

요즘 손쉽게 접할 수 있는 위성사진은 길을 찾는 용도로 자주 활용되곤 합니다. 클릭 몇 번으로 가고자 하는 위치를 빠르고 정확하게 알려주어 인간의 시간을 단축시켜주는 편리한 기술로만 인식하고 있던 위성지도의 이미지는 객관적인 사실을 이미지 정보의 형태로 보여줍니다. 그 안에는 줌 아웃 기능도 탑재되어있어서 자동차 한 대, 그 자동차가 속한 지역, 그리고 도시, 나라까지도 확장해 볼 수 있습니다. 저에게 위성 이미지가 가진 이러한 속성들은 흥미롭게 다가왔습니다. 지면과 멀어질수록 우리가 살고 있는 세상과의 거리가 멀어지면서 현대인의 생로병사가 일어나는 삶의 장을 흐릿하게 보이게 하고, 마치 조악하게 조립된 레고 블록 같아 보이기도 합니다. 현실과 멀리 떨어진 위치에서 내려다본 풍경은, 생존을 위해 치열하게 움직이는 인간계에 속한 내가 마주하는 풍경의 이합집산이면서, 너무 작아 하나의 픽셀로도 보이지 않는 작은 미물로 존재하는 한 장의 이미지 이기도 합니다. 현재 세상을 가장 유력하게 보여주는 사진이자, 내가 있는 위치를 파악하고 가고자 하는 위치를 가장 손쉽게 찾게 해주는 도구(지도)이자, 현대 과학기술 발전의 결과물이기도 합니다. 제 작업은 실재하는 세계에서 출발합니다. 결국 위성사진은 실재하는 세계, 그것을 바탕으로 출력된 사진, 사진이 기호화된 지도로써 저의 작업 안에서 현재를 반영하고 저의 언어를 뒷받침해줍니다.

저는 위성사진이라는 도구를 통해 세상의 단편적이지만 실재하는 현실의 모습을 담아내고자 합니다. 저의 그림은 하늘 위에서 바라본 세상 안에 나의 위치를 파악하고, 내가 속한 사회 안에 작은 미물로서의 존재 의미를 이해하는 데 있습니다.

ENG

Observing my life and those of others, I think that humans coexisting in time and space cannot be free from the society and the environment they’re surrounded by. In fact, they’re absolutely under the influence of external factors. Humans are merely a part of the bigger worlds surrounding them such as family, the region their family is living in, their country, the world and the universe. Darknesses that are rampant hurt me badly from time to time. People who were not able to live up to the ever-high standard of success that our society imposes on them, elderlies who worked hard for decades but were not able to afford their own houses, and pets abandoned during vacation seasons by their owners who promised them to be together forever are all examples of such darknesses. I repeat worrying too much and then suffering but am not able to come up with solution to the problems. And I just live on. Confronting such insecurities inside me, I started to research about “human as fragile being.”. The cacophony created by collision between my will to protect life and things that threaten it, great and small, is the major driving force, material, and topic of my works. Working on my pieces, I wanted to take a step back from these soggy thoughts and unstable feelings to get a view of the bigger scenery of our surroundings. So, instead of examining with a microscope for a detailed view, I chose to look down at the big picture from a higher point for a wider view. Keeping distance helps me come out of the box and enables me to capture a completely new scenery. When Voyager 1 witnessed a pale blue dot, the earth, in vast darkness after passing Neptune and turning its camera lenses, Carl Sagan, astronomer and the author of Cosmos, said, “the pale blue shining dot raises question to our pride and illusion that we hold a special position in this universe. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark.” The quote resonated with me. It made me think about dust-like human beings in the vast universe once again.

Satellite pictures are common these days and are often used for car navigation systems. Satellite pictures, recognized only as convenient technology which enables humans to save time by informing directions quickly and accurately with just a few clicks, show objective facts in a form of image information. The zoom-out function installed in the system even makes it possible to look at a single car, the region the car is located at, a city, and even a country. I found such functions interesting. The further the picture gets from the surface of the earth, it blurs the details of human life by reducing them down as if they were flimsy pieces of Lego blocks. Scenery seen down from far above is a reorganization of scenery that I face as a part of the human world where everyone is competing for survival. It is also an image so tiny that it seems smaller than a pixel. It is also a picture that reflects the modern world, a tool (a map) that helps us to locate our position and find direction easily, and an output of advance in modern science. My works have their roots in the real world. In my works, satellite pictures consequently reflect the present and back up my language as the existing world, printed images of the world, and maps symbolizing the images.

I intend to capture fragments of the real world by utilizing satellite pictures. The significance of my works lies in realizing our position in the world seen down from above and understanding the meaning of existence as tiny beings inside the bigger world.

CRITIQUE

초월적 공간과 수평적 풍경을 상상하며

– 이문정 (미술평론가, 연구소 리포에틱 대표) –

역동적 상상력에 있어서 비행은 으뜸가는 아름다움이다.1)

인간 실존은 결코 그 어떤 것에 의해서도 구속되거나 결정되는 법이 없다. 따라서 인간은 자유롭다. (중략) 인간은 그가 이처럼 전적으로 자유로운 한에 있어서 그 자신이 하는 모든 일에 대하여 책임을 지며, 따라서 불안을 느끼게 된다. 자유가 불안과 한 짝을 이루는 것은 이 때문이다.2)

곽아람은 지면에서 마주한 풍경이 아니라 하늘에서 내려다본 풍경을 그린다. 마치 새처럼 하늘을 날아야 볼 수 있을 것 같은 도시의 이미지는 위성 사진에서 얻은 것이다. 그 결과물인 <Look From Above>(2021~2023) <Gaze From The Moon>(2022) 등에 이르는 길은 꽤 논리정연한 서사를 소유한다.

곽아람은 작업 초기부터 삶을 지키고자 하는 마음과 그것을 위협하는 외부 조건 사이의 불협화음을 작업의 주제이자 소재, 원동력으로 삼았다. 그 시작은 작가를 포함한 모든 인간은 자신이 속한 유, 무형의 조건과 환경에 막대한 영향을 받는다는 자각과 고민이었다.

…

READ MORE

생각과 행동 등을 스스로 결정하고 책임질 수 있는 인간의 자유 의지를 부정하는 것은 아니지만, 출생을 비롯해 인간이 스스로 선택하지 못하는 부분은 꽤 많다. 과학기술과 문명이 발달해도 자연재해나 팬데믹은 여전히 인간의 생존을 위협한다. 또한 개인들이 태어나기 전부터 지속된 사회 체계와 규범, 가족에서 시작해 국가와 세계로 이어지는 공동체 속에서 인간은 그저 “작은 존재”로 살아간다. 사회가 정해놓은 기준을 훌륭하게 만족시키지 못한다고 판단될 땐 더 볼품없고 미미한 존재가 되어 좌절하기도 한다. 작은 자극과 공격에도 흔들리며 불안감을 느끼는 자신을 직면한 곽아람은 너무 작아 보이지 않는, 약하고 약한 인간을 탐구하는 풍경을 담았다.3) 이미 정해진 것들을 따르는 삶이 안정적일 거라 믿으며 머릿속을 맴도는 문제적 질문들을 삼키지만 삶의 부조리는 반복된다. 생물학적으로나 사회적으로, 그리고 심리적으로도 한순간에 거꾸러질 수 있는 약한 존재가 인간이다.

어디든 불빛이 있는 도시의 야경은 늦은 밤까지 경제적이고 사회문화적인 활동이 가능한 현대 사회의 상징이다. 도로의 가로등과 자동차의 전조등은 끝없는 움직임으로 이어진다. 그런데 작가가 드로잉이라 부르는 <밤 일기>(2016~2018)를 비롯해

팽팽한 긴장의 줄이 끊어진 것인지 곽아람은 자신을 뒤흔드는 불안과 동요에서 벗어나길 원하게 되었고, 내부가 아닌 외부에서 세상을 탐구하기로 마음먹었다. 선택지는 거리를 두고 “넓은 시야로 전체를” 바라보기였다. 객관적인 정보 이미지인 위성 사진은 모두로부터 자유로운 자신을 상상하는 작가의 내적 상징으로 선택되었다. 이전에도 내려다보는 도시 풍경을 그린 작품들이 있지만, 모두 도시의 높은 곳에 머무르며 도시의 낮은 곳을 바라보는 시점이어서 작가의 현실을 벗어나지 않았다. 따라서 도시 밖의 하늘 어딘가에서 응시하는 풍경은 너무나 다르다.

일상의 현실 밖으로 나와 내려다본 풍경은 그 속에서 바동거리며 직접 접한 광경과는 달랐다. 올려다보던 크고 육중한 벽들은 낮아졌다. 이제는 납작해져 어떤 힘도 발휘하지 못한다. -진부하지만 이보다 정확한 표현일 수 없는-어깨를 짓누르던 삶의 무게는 가벼워지고 마음은 편안해진다. 번잡하고 시끄럽던 소음도 모두 사라졌다. 육체적, 정신적 부대낌의 가장 큰 원인이었던 인간도 보이지 않는다. 힘들었던 일들도 흩어진다. 복잡다단한 욕심, 다툼, 혼란, 두려움이 소거된다. 이익을 위한 위선이나 거짓, 다른 사람을 지배하기 위한 힘겨루기, 작가 자신도 무관하다고 자신 있게 말할 수 없는 세속적인 욕망도 자취를 감추었다. 인간이 작은 존재라는 사실을 다시금 확인하자 재난 앞에서의 무력감과는 다른 느낌의 겸손함이 일어난다. 짙고 무겁던 감정은 누그러져 부드러워진다. 이전까지와는 다르게 낭만적 운치까지 느껴지는 도시 풍경이다.

멀리 떨어져 인간 세상의 풍경을 내려다보기는 싸움터 같은 현실에서 벗어나 잠시 쉬고 싶은 욕구의 발현이었다. 회피 혹은 도피하고 싶은 마음도 있었다. 공기 같은 자유를 누려본다. 하늘 어딘가에서 모든 것을 내려다보는, 인간은 도달할 수 없는 곳에 머무르는 전지자가 된 것 같은 기분도 나쁘지 않았다. 작가는 버거운 세상에 지배받는 작은 존재라는 위치를 벗어나 모든 것을 통제하고 발아래 두고 싶다는 몽상에 빠지고 싶었다. 몽상은 그저 헛된 생각이 아니다. 몽상은 존재에게 “휴식을 예시”하며 “안락함”을 보여주어 작가의 몽상은 몸과 마음 모두를 “행복의 실체”로 입장시킨다. 작가적 몽상이 없었다면 곽아람은 현실의 시공간에 가둬진 채 세계를 옮겨 그리는 작업에 머물렀을 것이다. 그렇게 “현실 세계는 상상적 세계에 의해 흡수”되고, 작가가 보는 세계는 새롭게 창조된다. 상상력은 가장 생동적이고 활발하며 큰 “정신적인 가동성”의 유형이다.5)

곽아람은 새의 시점에서 바라보는 것 같은 풍경을 그리며 현실적 한계를 초월한 상태 혹은 더 나은 상태로의 비상을 꿈꿨다. 새가 작가의 “상상력에” “도약의 기회를 허락”했다면 그것은 새의 화려한 모습 때문이 아니라 “새의 비행” 때문일 것이다.6) 마치 <갈매기의 꿈(Jonathan Livingston Seagull)>(1970, 2014)에서 갈매기 조나단이 더 높이, 멀리 날아오르며 성장했듯, 고차원을 향하는 변신과 정신적 성숙을 원했나 보다.

해가 뜰 무렵까지 조나단은 연습하고 또 연습했다. 1,500미터 상공에서 바라보니 낚싯배들이 잔잔한 파란 바다 위에 점점이 떠 있었고, 아침 먹이를 찾아 나온 갈매기들은 희미한 흙먼지 구름처럼 보였다.7) 똑같이 마음을 다스리며 짙은 바다 안개 속을 뚫고 비상해 눈부신 맑은 창공으로 접어들었다……. 그 순간 안개와 비밖에 모르는 다른 갈매기들은 땅바닥에 서 있었다.8)

작가의 모습이 화폭에 등장하지는 않지만, 수많은 위성 사진을 찾아보고, 선택하고, 그려 나가는 과정에서 곽아람은 스스로를 탐색할 수 있었다. 마치 도돌이표가 있는 변주곡을 연주하듯 나는 누구이고, 세상은 무엇인지, 그 속의 인간은 또 어떤 존재인지 질문하고 답변하길 반복하는 시간이었다. 작가는 세상을 보고, 생각하고 그려내기를 멈추지 않았다. 그것은 정신적이고 심리적인 훈련과 손의 노동 없이는 불가능한 일이었다. 그렇게 작가의 내면과 외부(밖) 세계는 서로를 고무하며 성장한다.

무엇보다 높은 곳에 머무르며 내려다보기는 인간과 인간 세상을 진지하게 되돌아보고 사유의 대상으로 삼기 위한 선택이었다. 온전한 관찰과 판단을 위해서는 거리 두기가 필요했다. 작가 자신을 포함해 세계를 살아가는 인간과 인간에게 영향을 끼치는 인간 밖의 요소들을 숙고하기 위해서는 그로부터 자유로워져야만 했다. 결국 평정심과 냉정함을 유지하며 전체를 관망하기 위한 숨 고르기이다. 게다가 곽아람은 예술가이다. 예술적 사유를 위해서는 현실에 함몰되어서는 안 된다. 현실에 두 발을 모두 디디면 현실을 온전히 숙고하지 못할 수 있다. 시각적인 면에서도 그동안 작가에게 “익숙하지 않은 시점”에서 포착된 세상은 “비정형의 곡선과 직선으로 이루어진 세상의 단면”, “규칙적이면서도 규칙적이지 않고, 점과 면으로 가득 찬 덩어리들의 합”, “형태가 뚜렷하지 않은 추상적인 이미지”를 통해 형식적 실험의 실마리를 제공했다. 실제로 작가는 자신이 그릴 위성 사진을 고를 때 취향과 조형적 요소를 중요한 기준으로 삼는다. 따라서 그리고 싶고 그릴 수 있는 분위기를 담은 풍경이 우선적으로 선택된다. 한국화 물감과 호분(胡粉)을 사용한, 담백하고 조금은 뿌옇게 보일 정도로 부드러운 표현을 위해 의도적으로 날카롭게 선명한 사진을 피할 때도 있다.9) 작가는 한국화 재료가 가진 연약한 듯 강하고, 따뜻하면서도 공고한 성격을 보여주고 싶었다.

하늘에서 내려다본 풍경은 회화가 만지는 것이 아닌 바라보기 위한 시각적인 영역임을 확인시킨다. 시각은 대상과 떨어진 일정한 거리를 전제로 한다. 너무 가까우면 시각을 통해 지각하기 어렵다. 물론 너무 멀어도 안 되기에 작가는 자신의 현실 세계와 거리를 유지하지만 보이지 않을 정도로 멀어지지 않는다. 재미있는 점은 멀어진 만큼 그림을 그리기 위해 도시의 풍경(위성 사진)을 더 잘 보려 노력하는 모순적 상황이 벌어진다는 사실이다. 작가는 그 어느 때보다 보기에 집중한다. 작가가 그려낸 공간이 아무리 크고 넓어도 한지 위에 물감을 칠한 회화는 다른 속성을 가질 수 없다. 오직 시각적 공간이다. 그러고 보니

한편 여백이 배제되고 가득 찬 화폭은 쉴 수 있는 공간이 하나도 없는, 그래서 작가가 벗어나기를 시도한 현대 사회의 인간사를 함축하는 것처럼 보인다. 작가가 지나온 삶의 단편들은 작가 안에 쌓이고 작품에 담긴다. 벗어나려 해도 벗어날 수 없음을 암시하는, 조금은 슬픈 은유일 수 있다. 그러나 관점을 달리하면 여백(하늘)이 하나도 보이지 않는 것은 작가가 하늘(비어 있어서 채워지는 충만한 여백)에 머물며 도시를 내려다보기 때문이다. 상상이긴 하지만 작가(바라보는 존재)는 그 시작과 끝이 어디인지 알 수 없는 하늘, 초월적이고 무한한 공간에 존재한다. 땅 위에 서 있는 인간이 올려다보는 도시 풍경은, 그리고 하늘은 수직적이다. 그러나 무한히 넓은 하늘 그 자체는 수평적이다. 하늘에서 내려다보는 세상도 수평적이다. 하늘에서는 어디든 볼 수 있다. 시야를 가리고 인식의 한계를 가져오는 벽은 어디에도 없다. 그런데 곽아람의 그림을 계속 바라보다 보면 바닥으로 떨어질 것만 같은 추락의 불안이 미미하게 싹튼다. 추락은 만끽하던 자유의 상실을 의미한다. 그저 시선을 아래로 내리는 정도가 아니라 새처럼 하늘을 나는 자세로, 아래를 정면으로 마주 봐야 볼 수 있는 풍경이 펼쳐져 있기 때문일 것이다. 다만 그것은 외적 부침과 공격에 의한 공포에 가까운 불안과는 차원이 다른, 자유를 지키는 것과 관련된 불안감이다. 인간은 자신의 자유를 의식할 때 필연적으로 불안의 감정을 갖게 된다. 그것은 특정한 대상이 있는 공포와 다르다. 공포는 원인이 사라지면 함께 소멸하지만, 불안은 인간 실존의 조건에서 기인한 감정이기에 사라지지 않는다. 어디에도 의지하지 않고, 자유롭게 선택하고, 그에 책임지는 자신을 의식할 때 갖는 필연적 감정이다.11)

지면은 실제로 체험하는 현실이다. 인간이 자리한 바닥인 수평면은 삶의 견고한 토대이다. 한계처럼 느껴질 수도 있지만 수평면이 없으면 인간은 아무것도 할 수 없다. 하늘과의 경계이자, 지하 공간과의 경계인 지표면은 모든 행위의 바탕이다.12) 이러한 지표면을 떠나 하늘에 떠 있는 상상을 하는 것은 곽아람이 적극적인 변화와 저항의 의지를 갖고 있음을 증명하는 것이기도 하다. 그러나 자신의 바탕을 잘 알기에 예술적 거리 두기의 시간, 사고 실험의 과정을 거친 뒤 작가는 어김없이 현실 세계로 돌아온다. 작가는 예술이 현실 세계(일상)와 분리될 수 없는 상호작용의 관계를 맺고 있음을 잘 알고 있다. 이런 이유로 위성 사진을 합성하거나 변형하지 않았고, 자신이 실제로 머무는 한국의 사진만 그렸다. 사진처럼 보이는 그림을 그리고 싶진 않지만, 비현실적인 그림을 그리며 세계에서 분리되고 싶어 하지도 않는다. 최소 5~6번 이상 물감을 겹쳐 칠하면서 세상을 꼼꼼히 응시하는 것은 완벽한 묘사만을 위한 행위가 아니다. 작가는 자유를 경험하는 사고 실험 속에서도 자신이 머무르는 수평면을 잊지 않았다. 여백을 찾아낼 수 없는 빽빽한 삶이 여전히 계속되어도 괜찮다. 자유를 맛본 작가는 이전과는 다른 평정심을 유지할 수 있을 것이다.

한지에 물감이 스며드는 것처럼 곽아람은 세상에 스며든다. 마치 비가 땅에 스며들 듯, 눈이 녹아들듯, 빛이 감싸듯, 그리고 바람이 도시의 사이사이에 머물듯 그렇게 세상과 만날 것이다. 그리고 필연적 순간이 오면 다시금 무지개 너머로 날아오르는 상상을 하며 인간과 세계를 바라보고 숙고하기를 멈추지 않을 것이다.

각주

1) 가스통 바슐라르, 『공기와 꿈: 운동에 관한 상상력 시론』, 정영란(역), ㈜이학사, 2020, p. 125.

2) 장 폴 사르트르, 실존주의는 휴머니즘이다, 박정태(역), ㈜이학사, 2022, p. 125.

3) 곽아람, 작가 노트. ; 이문정과 곽아람, 작가 인터뷰, 2024년 3월 11일.

4) 로지 잭슨, 『환상성』, 서강여성문학연구회, ㈜문학동네, 2004, p. 41.

5) 가스통 바슐라르, 『몽상의 시학』, 김웅권(역), 동문선, 2007, p. 21, p. 23. ; 가스통 바슐라르, 2020, p. 11, p. 115, p. 298.

6) 가스통 바슐라르, 2020, p. 125.

7) 리처드 바크, 『갈매기의 꿈』, 공경희(역), 나무옆의자, 2024, p. 26.

8) 리처드 바크, 2024, p. 39.

9) 곽아람, 작가 노트. ; 이문정과 곽아람, 작가 인터뷰, 2024년 3월 11일.

10) 수잔 K. 랭거, 『예술이란 무엇인가』, 박용숙(역), ㈜문예출판사, 2022, p. 45, p. 53.

11) 장 폴 사르트르, 2022, pp. 126-127.

12) 오토 프리드리히 볼노, 『인간과 공간』, 이기숙(역), 에코리브르, 2014, p. 58, p. 60.