대표 작품 및 오디오 가이드

wire on Panel, 120x120x5cm, 2021

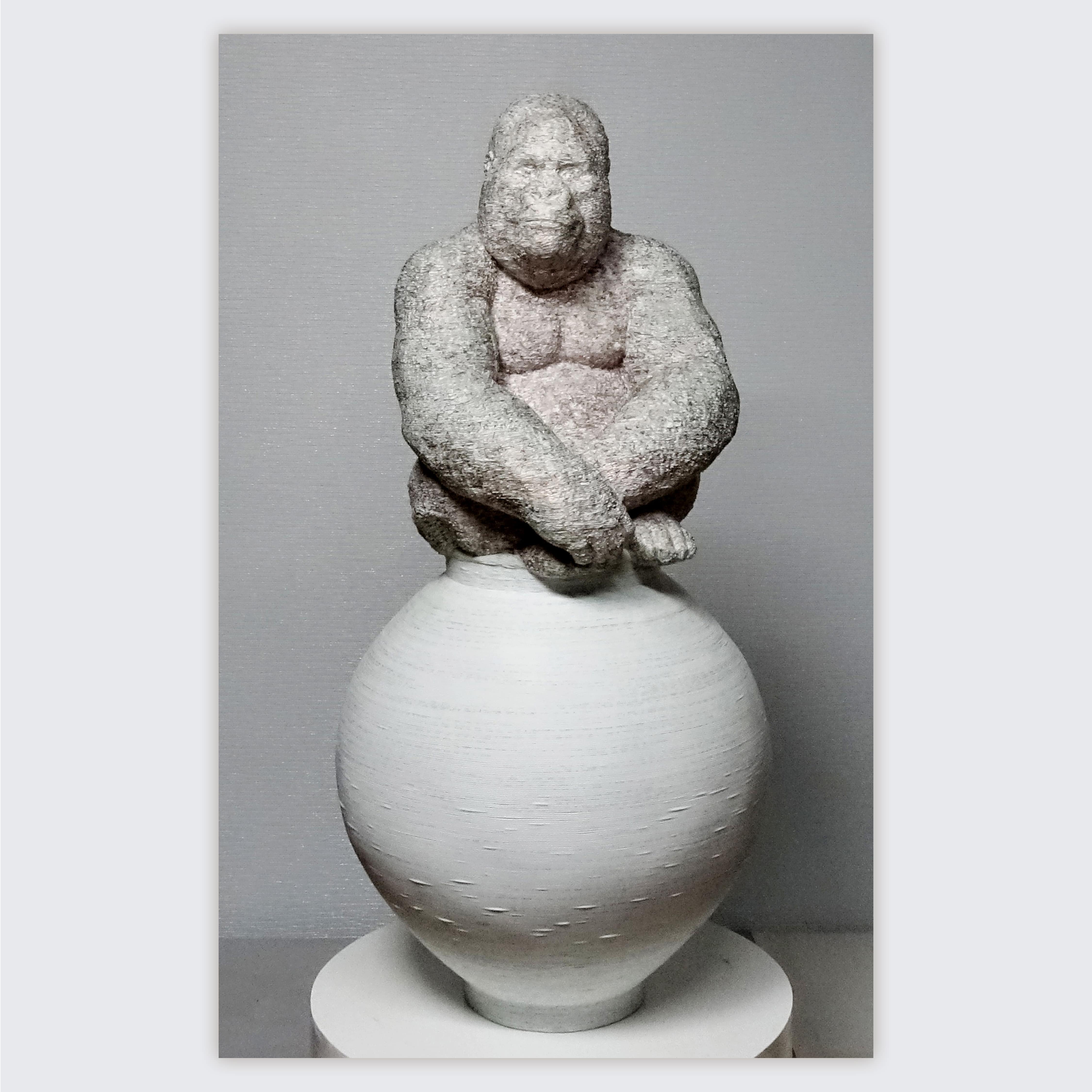

wire on PLA, 37x37x76cm, 2022

wire on Panel, 200x130X5cm, 2020

* 오디오 가이드는 널위한문화예술 & 사적인컬렉션과 함께합니다.

BIOGRAPHY

2015

MA. 안동대학교, 일반대학원, 조소전공

2012

BA. 안동대학교, 미술학과, 조소전공

SOLO SHOW

2021

<잔상의자화상> 이랜드사옥, 서울

GROUP SHOW

2024

<Playground : 다시 찾은 놀이터> 포스코갤러리, 포항

<허먼 포커스> 허먼갤러리, 부산

2023

<DIASPORA> 수성아트피아, 대구

<BEYOND THE GESTURE> 페이토갤러리, 서울

ARTIST STATEMENT

“마치 화살처럼 나를 꿰뚫어 다가온다.”

전선은 일상에서 흔히 볼 수 있으며, 전기 에너지를 전달하는데 사용되는 매체로 사용되며, 정보와 전달을 상징하기도 한다. 이런 정보들은 나에게 끊임없이 전달되며, 때론 영감을 주거나 다양한 감정들을 불러일으킨다. 감정들은 잔상처럼 희미하고 불분명한 이미지로 남아 머릿속을 떠다니며, 때론 왜곡되기도 하고, 재창조 되기도 한다. 이처럼 희미하고 불분명하게 떠다니는 잔상들을 픽셀화 하여 표현하였다.

ENG

“It penetrates me like an arrow”

Wires are commonly seen in everyday life and are used as a medium to transmit electrical energy, and also symbolize information and transmission. This kind of information is constantly delivered to me, and sometimes it inspires me or evokes various emotions. Emotions remain as vague and unclear images, like afterimages, floating around in the mind, sometimes distorted and sometimes recreated. These faint and unclear floating afterimages were expressed in pixels.

CRITIQUE

굴절된 정신을 가로지르는 선(線)과 색(色)

– 이재걸 (미술평론) –

잔상(殘像) 속으로

작가 장수익은 패널(panel) 위에 전선(電線)을 독특한 방식으로 직조하여 새로운 형태의 회화를 창조한다. 조각을 전공했던 작가에게 전선은 그 자체로 붓과 물감이며, 작품의 부분이자 전체이다. 그래서인지 작품에 대한 첫인상은 매우 신선하다. 아니, 아주 과감하고 돌발적이라고 하는 편이 옳을 것이다. 거칠게 되감아지는 영상의 한순간 같기도 하고, 초점이 흔들려 실패한 사진 같기도 하다. 마치 실감 나는 꿈인 양, 친숙한 듯 낯설고, 잡힐 듯 잡히지 않는다. 햇살을 머금은 블라인드(blinds)에 유화물감으로 그려진 명화 같기도 하며, 잘 끼워 맞춰진 모자이크화 같기도 하다. 자연의 풍요는 인공(人工)의 느낌으로 부풀려지거나 헐벗겨지고, 환하게 웃고 있는 만화 속 주인공은 실제의 감정으로 거듭나면서 언캐니(uncanny)를 발산하기도 한다. 어디 이뿐인가. 대량 생산의 복제성인가 싶다가도 치열한 수공(手工)의 원본성이 발휘되기도 한다. 얼핏 엿보이는 키치(kitsch)의 쾌활함은 시끌벅적할 만도 하지만, 세심히 절제되어 기이한 정적(靜寂)마저 연출한다. 비(非)회화적 재료인 전선으로 특별한 회화성을 창출하는 작품에 놀라지 않을 수 없다. 이쯤이면 질문 하나가 머리에 떠오른다. 작가는 과연 ‘무엇’을 보여주려는 것일까?

…

READ MORE

전선은 전기 에너지가 이동하는 통로이며, 우리의 신경계와 신경조직을 이루는 기본 단위인 뉴런(neuron)처럼 전기적 자극으로 세상 곳곳에 정보를 전달하는 매개체이기도 하다. 우리의 모든 일상적 경험이 전선에 둘러싸여 있다고 해도 과언은 아닐 것이다. 전선을 감싸 보호하는 PVC 피복의 색은 물감의 종류만큼 무척 다양하며, 그 색 하나하나는 기능과 용도의 구분에 따라 지시적·직관적이다. 하지만 그것의 광학적 속성인 광택은 색과 동류(同類)가 아닌 까닭에 색에 심리적인 지각(知覺)을 열어준다. 조명의 상태에 따라, 전선에 닿는 빛의 성질과 크기에 따라, 습도와 온도와 보는 각도에 따라, 전선의 표면은 무한한 변수를 만들어 낸다.

다시 작품을 감상해 보자. 튜브에서 그대로 짜낸 물감처럼 줄지어 배열된 선(線)과 색(色)은 시각적 통일성을 뒤로하고 심리적 분열을 일으키고 있다. 작가는 표본 대상을 닮게 더 닮게 그리려 하지만, 그럴수록 전선의 집적(assemblage)은 사실성과는 전혀 다른 아우라(aura)를 방출한다. 형태와 정보는 전선들의 결을 타면서 흐릿해지며, 결국 우리의 의식에 명확하게 잡히지 않아 그것의 최종적인 의미는 활짝 열리게 된다. 그동안 작가가 그려 온 것들, 예컨대 청화백자, 숲, 앤디 워홀, 만화 캐릭터, 바닷가 풍경 등은 모호한 시·공간성과 심리적 잔상(殘像) 안에서 스스로 차이 나는 다양성이 되었다. 이제 관객은 하나의 결정된 의미가 아니라 작품과 자신 사이를 오가는 정신의 요동을 느끼게 된다. 감상의 차원을 초월해 작품 내부에 깊숙이 개입된 것이다.

“마치 화살처럼 나를 꿰뚫어 다가온다.”

수많은 사건으로 태어나는 수많은 기억이 우리의 매 순간을 스쳐 지나간다. 우리는 ‘나’라는 인식을 갖추기 위해 무수한 기억의 이미지들 위로 걸어왔다. 우리는 그 이미지들을 통해 웃고 울며, 미워하고 사랑하고 헌신한다. 이러한 이미지는 단순히 ‘그림’의 차원이 아니다. 이미지의 광의(廣義)에는 물체로부터 방출된 광선이 눈에 응집된 ‘그림-이미지’가 있는가 하면, 어떤 대상에 대한 청각적·후각적·촉각적 심상도 포함된다. 하지만 이미지는 무엇보다도 모든 기억과 감정의 구성체이기도 하다. 우리가 무언가를 혹은 누군가를 떠 올릴 때 축적된 기억으로부터 등장하는 잠재적인 상(像)이기도 한 것이다.

장수익에게도 ‘나’의 정신적 차원을 구성하는 것은 기억의 흔적, 즉 이미지이다. 우리가 알고 있는 모든 것의 실체는 흐릿한 실루엣을 가진 ‘기억-이미지’이며, 경험에 환상이 더해진 지각이자, 무규정성(無規定性)이라는 거대한 잠재성이라는 것이다. 대상을 관찰하고 표현하는 동안 작가의 마음에 “화살처럼 꿰뚫어 다가온 것”은 모름지기 이 잠재성의 벅찬 느낌이었을 것이다. 그것은 때로는 뜨거운 열광의 형태로, 때로는 차가운 침묵의 형태로 그의 내면을 찔렀을 것이다.

“같은 대상, 같은 풍경, 같은 사물을 보더라도 사람마다 울림의 느낌은 다르다. 어쩌면 이러한 것들이 자기 자신도 모르게 환영의 기억처럼 다가오는 것 같다. 그러면서 시간이 어떻게 가는지도 모르고 그 이미지 혹은 대상을 바라본다. 대상에서 느껴지는 아우라에 나도 모르게 점점 빠져든다. 이제 그 울림이 마치 화살처럼 나를 꿰뚫어 다가온다.”

(장수익, 2017 작업 노트 中)

작가의 선(線)과 색(色)이 비처럼 흘러내리며 우리의 감수성을 적신다. 바람처럼 우리의 옆을 스치면서 세상을 새삼 일깨우기도 하고, 타임머신처럼 시간을 가로지르기도 한다. 그의 전선화(電線畵)는 끝없이 우리를 이미지에 개입시키고, 끝없이 우리 내면의 풍경을 갱신한다. 그렇게 그의 예술에는 보이는 것을 분산시키고, 느낀 것을 재정립하게 하는 힘이 있다. 물질의 밀집성 안에서 정신의 해체성을, 풍요의 흥분 속에서 상실의 의미를, 질주하는 욕망 속에서 욕망 자체를 응시하게 하는 힘이 있다. 가끔은 회화로 위장한 물질 같기도 하고, 물질로 둔갑한 일루전(illusion) 같기도 하다. 아름다움에 대한 추구인지, 그것에 대한 반항인지 알 길이 없어 난감하기도 하다. 하지만 그러한들 어떠하랴. 작가가 카오스로부터 가지고 오는 변주들(variations)이 혼란스러우면 또 어떠하랴. 어차피 우리의 현실 또한 기억과 기억의 얽힘, 정보와 정보의 충돌, 그 왜곡과 굴절의 거대한 파노라마 위에 지어지지 않았던가.