Biography

- 2012 홍익대학교 교육대학원, 미술교육전공, 석사

- 2009 건국대학교 디자인조형대학, 회화과 서양화전공, 학사

- 2012 Hongik University, Graduate School of Education, Art Education, MA

- 2009 Konkuk University, College of Design and Arts, Fine Art, BFA

Exhibition

- 2012 개인 <PRETTYLINEZ 상상조합>, 대안공간 싹, 대구

- 2023 단체 <파주일러스트페어 ‘NOON’>, 아시아출판문화정보센터, 파주

- 2020 단체 <나의 예술세계> 대구미술관 인터뷰, 대구

- 2015 단체 <미디어 美 The Art>, 영은미술관, 경기

- 2008 단체 <아시아프>, 구서울역사, 서울

- 2012 Solo <PRETTYLINEZ Imagination Cooperative>, Alternative Space Ssac, Daegu

- 2023 Group <Paju Illustration Fair ‘NOON’>, Asia Publication Culture & Information Center, Paju

- 2020 Group <My Art World>, Interview, Daegu Art Museum, Daegu

- 2015 Group <Media 美 The Art>, Youngeun Museum, Gyeonggi

- 2008 Group <ASYAFF>, Old Seoul Station, Seoul

Critique

포토 콜라주로 재맥락화하는 혼성의 유토피아

김성호(Sung-Ho KIM, 미술평론가)

프롤로그

PRETTYLINEZ 정현의 작품은 콜라주(collage)를 통해 인물들의 낯설고도 우연한 만남이 지속해서 펼쳐지는 새로운 시공간을 구축한다. 그것은 각기 다른 원전(原典)의 자리에서 탈주한 후 PRETTYLINEZ 정현의 작품이라는 한 맥락 속으로 들어와 다른 의미로 전치(轉置)되는 데페이즈망(dépaysement) 전략을 성취한 콜라주의 성공적 결과물이다. PRETTYLINEZ 정현의 작업이 드러내는 구체적인 콜라주의 양상은 무엇이고 그러한 조형 언어가 우리에게 전하는 미학적 메시지는 무엇인가?

I. 포토 콜라주를 통한 혼성의 시뮬라크르

주지하듯이, 피카소(Pablo Picasso), 브라크(Georges Braque)를 위시한 초기 입체파(Cubism) 작가들은 일명 ‘파피에 콜레(Papier Collé)라고 하는 종이 콜라주 작업을 선보인 바 있는데, 그것은 대개 신문, 잡지, 포스터, 벽지와 같은 비예술적 요소를 작품 안으로 견인해서 일상의 예술화를 이끈 실험이었다. 반면 한나 회흐(Hannah Höch), 라울 하우스만(Raoul Hausmann), 존 하트필드(John Heartfield)와 같은 다다(Dada) 작가들은 주로 기존의 사진 이미지를 해체하고 재조합하는 사진 콜라주(Photocollage) 또는 포토몽타주(Photomontage)를 실현해 왔는데, 이들은 이러한 콜라주를 주로 사회, 정치 비판과 풍자의 메시지를 전하는 프로파간다의 도구로 삼았다.

입체파의 종이 콜라주나 다다의 사진 콜라주는 원전 이미지가 지닌 맥락을 해체하고 재구성함으로써 원래의 의미를 전복하고 새로운 맥락을 창출한다. 그렇듯이 PRETTYLINEZ 정현의 콜라주 작업 또한 원전의 이미지를 해체하고 재구성함으로써 새로운 의미 창출을 의도한다. PRETTYLINEZ 정현은 텍스트를 위주로 한 신문이나 잡지를 소재로 삼은 입체파의 종이 콜라주뿐만 아니라 이미지를 위주로 한 사진을 소재로 삼은 포토 콜라주가 전하는 미학을 공유하고 변용한다. 그것은 기존의 질서를 해체하는 방식으로서의 무작위와 더불어 우연성, 즉흥성의 재구성과 재조합 그리고 그것이 견인하는 탈맥락과 같은 조형적 효과를 두루 아우른다.

여기서 먼저 그의 포토 콜라주 혹은 포토몽타주 이미지를 살펴보자. 그것은 대개 인물 사진의 조합으로 전개된다. 그의 작품 속에 콜라주로 편입한 흑백 인물 사진은 대개 머리와 의상 스타일 그리고 그들이 사용하는 장비나 도구를 가늠해 볼 때, 20세기 초중반 시대의 인물로 유추된다. 어떤 인물은 1910~20년대, 어떤 인물은 1950~60년대의 복장과 머리 스타일을 한 것으로 보이는 사진 속 인물은 콜라주가 잉태하는 데페이즈망 전략에 의해 ‘그때, 그곳’의 역사적 맥락을 탈주하고 ‘지금, 여기’의 PRETTYLINEZ 정현의 작품 속 맥락으로 잠입하여 새로운 정체성의 인물로 되살아난다. 다른 시대적 맥락 속에서 살았던 과거의 여러 인물이 미래의 시간을 향한 타임머신을 타고 PRETTYLINEZ 정현이 만든 새로운 세상 속으로 들어와 서로 친구, 이웃이 된 셈이다.

PRETTYLINEZ 정현이 만든 새로운 세상의 구성원은 단지 인간만이 아니다. 새들과 같은 날짐승 그리고 산양과 같은 들짐승도 콜라주로 자리한다. 더러 산의 풍경이나 초목과 같은 식물의 모습도 함께한다. 존재적 위상이 다른 동식물과 각기 다른 시대를 살았던 사람들이 PRETTYLINEZ 정현이 만든 세상 속에서 공생(symbiosis)을 도모하는 셈이다.

유념할 것은, 우리가 앞서 표현한 ‘지금, 여기’라고 표현한 PRETTYLINEZ 정현의 작품 속 맥락은 실상 연대기적 의미에서 ‘지금, 여기’라고 하는 ‘컨템포러리의 시공간’이 절대 아니라는 점이다. 그것은 순차적, 연대기적, 객관적인 ‘크로노스(Kronos)’의 시공간이라고 하기보다는 PRETTYLINEZ 정현이 관객을 유인하는 작품 속의 비순차적, 심리적, 주관적인 ‘카이로스(Kairos)’의 시공간이라고 할 만하다. 그러니까 PRETTYLINEZ 정현이 ‘지금, 여기’의 시공간에서 콜라주 작업으로 크로노스의 시공간을 해체하고 작품 안으로 끌어들이는 카이로스의 시공간은 또 다른 관점에서 순차적인 서사가 붕괴하고 난 후 비순차적 서사가 만들어지는 초현실의 시공간이기도 하다. 달리 말해 그것은 사실(fact)과 허구(fiction)가 뒤섞이는 혼성의 시뮬라크르의 세계인 셈이다.

II. 텍스트 콜라주가 견인하는 아이코노텍스트

우리는 이제 PRETTYLINEZ 정현 작업에서, 혼성의 시뮬라크르 세계 속으로 개입하는 또 다른 콜라주, 즉 텍스트로 된 콜라주를 살펴보자.

먼저 작품 〈Communication linez〉(2023)를 보자. 라인즈(lines)를 라인즈(linez)로 변형 표기해서 온라인의 라인즈(LINEZ) 플랫폼을 연상하게 만드는 이 작품의 중앙에는 전화교환원으로 보이는 인물이 걸려 온 전화를 교환 기계 앞에서 연결해 주는 사진 이미지를 콜라주로 선보인다. 이 사진 바로 위에는 검은색 사각형 위에 “Golden Age Grand”라고 된 흰색 텍스트를 타이포그래프의 형식으로 새겨 놓았다. ‘황금시대의 장엄함’으로 번역될 만한 이 텍스트는 그 아래 또 다른 사진과 텍스트의 결합을 통해서 ‘(청년) 전성기의 위대함’과 같은 내용으로 달리 해설될 가능성마저 제시한다. 그도 그럴 것이, 이 사진 바로 밑에는 행복한 표정으로 웃고 있는 한 쌍의 남녀 사진이 있는데, 그 하단부에 “For a lifetime of Comfort and Beauty”라는 흰색의 텍스트를 같은 방식으로 새겨놓았다. 이러한 텍스트와 더불어 펼쳐진 낙하산 드로잉과 설산(雪山)의 콜라주 이미지를 겹쳐 놓은 것을 볼 때, 이 한 쌍의 남녀가 어쩌면 ‘삶의 편안함과 아름다움을 위한 소망’을 이 설산 관광과 관련해서 이야기를 서로 나누는 중인지도 모를 일이다. 이 작품에서는 전화 교환 업무에 한창인 사람, 행복하게 웃는 한 쌍의 사람, 수영하는 사람 등 맥락이 서로 다른 인물이 같은 한 화면 속에서 마치 콜라주가 함유한 우연성을 실천하려는 듯이 낯설게 만나, 다른 맥락 속 다른 이야기를 펼쳐 나간다. 콜라주 속 텍스트가 지닌 이중적 함의를 적극적으로 사용한 까닭이다.

또 다른 작품 〈Spray Diver〉(2023)를 살펴보자. 제목에서 스쿠버 다이버(scuba diver)를 연상하게 만드는 이 작품에서 우리는 PRETTYLINEZ 정현이 캔버스 위에 듬뿍 뿌린 ‘물감 스프레이’의 바닷속을, 물안경을 쓰고 막 잠수하려는 동작을 취하고 있는 ‘스프레이 다이버’라는 콜라주 인물을 맞닥뜨리게 된다. 이 콜라주 위에는 검은색으로 된 텍스트 ‘START’가 쓰여 있다. 그리고 이 콜라주 인물 위에는 즐거운 표정으로 가득한 한 그룹의 콜라주 군상이 있고, 그 옆에는 우주인 복장의 한 콜라주 인물이 무엇인가 들어 올리고 있다. 맥락이 다른 인물들이 하나의 작품 안에서 맞닥뜨리는 기묘한 장면 주위에서 우리는 “How to make the real thing”이나 “Only ‘LINEZ’ gives you a little Walt Disney World before you even get there”와 같은 텍스트를 발견하게 된다. 그는 이러한 텍스트를 통해 현실과 가상이 맞닿은 그의 작품 세계를 관객들이 가볍게 산책하듯이 둘러보게 만든다. 여기서도 텍스트는 이미지에 대한 진술을 부여하기보다 이미지의 낯섦을 더욱 생경하게 만드는 역할을 담당함으로써 혼성의 시뮬라크르 세계를 더욱더 실감 나게 맞이하도록 돕는다.

생각해 보자. 바르트(R. Barthes)가 언급했듯이, 텍스트는 “떠도는 사슬고리(une chain flottante)”처럼 모든 의미를 떠다니는 다의성의 이미지를 단의적 의미로 고정(ancrage)하거나 유사한 의미로 중계(relais)하는 역할을 한다. 그래서 이미지의 풍부한 메시지를 하나의 방향으로 범주화하는 텍스트는 우리에게 작품 해설에 있어서 가이드의 역할을 충분히 발휘한다. 그러나 PRETTYLINEZ 정현의 작품에서는 여러 개의 원전이 다른 이미지와 이미지의 만남뿐만 아니라 텍스트와 또 다른 텍스트의 만남이 뒤섞이고 이미지와 텍스트마저 한 몸처럼 뒤섞인 혼성체가 되는 까닭에, 텍스트가 제 역할을 잃고 부유하게 된다. 즉 PRETTYLINEZ 정현의 작품에서, 아이콘(이미지)과 텍스트(타이포그래피)가 하나의 덩어리처럼 결합된 아이코노텍스트(Iconotext)의 유형처럼 자리 잡으면서, 텍스트는 이미지처럼 간주되고 탈맥락화되어 ‘이미지 해설사’의 역할로부터 미끄러진다. 따라서 그의 작업은 가히 글과 그림이 합체된 아이코노텍스트 혹은 이미지와 텍스트가 납작하게 맞붙은 ‘이미지/텍스트 혼성체’라고 부를 만하다.

III. 포스트 미디엄으로 재맥락화하는 에코 유토피아 혹은 테크노 유토피아

PRETTYLINEZ 정현은 이미지와 이미지, 텍스트와 텍스트, 그리고 이미지와 텍스트가 뒤섞인 혼성체를 구축하는 데 있어 콜라주 이미지와 텍스트뿐만 아니라, 아크릴, 과슈, 스프레이, 바느질을 혼용하는 포스트 미디엄(Post-medium)의 세계를 가시화한다. 크라우스(Rosalind Krauss)가 제시했던 이러한 포스트 미디엄은 단일 매체(media)의 고유한 특성을 강조했던 그린버그(Clement Greenberg)의 강령을 따르던 모더니즘 예술을 옛것으로 밀어내고, 특정한 매체적 한계를 넘어 다양한 미디어를 융합하고 확장하는 ‘포스트 미디엄 조건(post-medium condition)’을 충족하면서 포스트 모던의 동시대성을 효과적으로 드러내 왔다. PRETTYLINEZ 정현의 작업 또한 콜라주의 단일 개념에서도 종이 콜라주와 포토 콜라주 그리고 디지털 그래픽 콜라주를 혼용하면서 포스트 미디엄의 혼성 미학을 극대화한다. 그는 동시대성의 가시화라는 목표 외에 또 어떠한 목적으로 이러한 혼성의 미학을 향해 내달리는 것일까? 그의 말을 들어 보자.

“나의 작업은 과거 실존한 인물들의 사진을 재구성하여 유토피아를 그린다. / 그래픽과 페인팅을 바탕으로 과거 실존한 인물들의 사진을 재구성하여 유희적이고 자유로운 상태로 ‘놓음'(reset)으로써 한편의 판타지 영화와 같은 이미지를 만들어 간다. (중략) 어떠한 위협도, 어떠한 혼란도 없는 고요하고 평화로운 진정한 유토피아적 풍경을 통해 현대인들에게 작은 위안과 위로가 되었으면 한다. / IDEA landscape의 큰 맥락을 중심으로 디지털 그래픽 작업과 콜라주 회화 작업을 통해 회화의 아날로그적 요소와 디지털 매체가 지닌 특징적 요소를 함께 조화롭게 담아내고자 한다.”

PRETTYLINEZ 정현의 작가 노트에서 살펴볼 수 있듯이, 그의 혼성 미학은 사실과 허구, 아날로그와 디지털 매체, 그리고 콜라주, 회화, 그래픽이 한데 모여 어우러지는 유토피아(Utopia)의 세계를 시각 예술 작품이라는 가상 세계에 “유희적이고 자유로운 상태로 놓음(reset)”으로써 구현된다. 이상계(理想界)를 의미하는 유토피아는 현실에는 그 어디에도 존재하지 않는 곳이기에, 그는 미술 작품이라는 가상계에 유토피아를 구축하려고 시도한다. 누구나, 무엇이나 차별이 없고 서로 함께 평화와 조화를 이루는 이데아의 세계는, 그가 “유희적이고 자유로운 상태로 놓음”의 조형 언어를 실천하는 비주얼 아트 속에서 구축된다. 인물과 풍경이, 이미지와 텍스트가, 콜라주와 페인팅이 따로 구별되지 않고 자유롭게 서로의 영역을 넘나들며 유영하면서 말이다.

그런데 그가 말하는 “놓음”이라는 무엇일까? 그가 병기한 영어 리셋(reset)이 재설정이라는 의미를 지니고 있듯이, 그것은 조형적으로 자유롭게 흩뿌려 놓는 ‘유희성’의 차원과 더불어 무심하게 던져두는 ‘제시’의 방식으로 실현하는 것이자, 미학적으로는 재맥락화(Recontextualization)하는 것이기도 하다. 즉 콜라주가 원래의 맥락을 재해석하거나 재구성하는 것이듯이, 콜라주가 중심이 된 그의 포스트 미디엄을 통한 혼성 작업은 각기 다른 사회적, 문화적 맥락을 사는 다양한 관객과의 상호작용을 통해 그만의 유토피아를 자유로운 방식으로 재맥락화하고 재해석해서 새롭게 제시하는 것이다.

PRETTYLINEZ 정현의 혼성적 작업 속에는 차안(此岸)에서의 번뇌와 고통을 종결하고 피안(彼岸)이라는 유토피아에서 누리는 자유롭고 평화로운 세계가 펼쳐진다. 보라! 작품 〈RETTYLINEZ 페이퍼 콜라주 시리즈 no 1.2〉(2020)에서는 인간과 자연이 조화를 이루며 공존하는 에코 유토피아(Ecotopia)가 펼쳐진다. 그뿐인가? PRETTYLINEZ 정현이 작가 노트에서 “사진 속 인물들이 기존에 가지고 있던 현실 속 삶에서 어쩔 수 없이 행하는 ‘고된 노동’이 아닌 스스로가 원하는 유쾌하고 순수한 목적을 가진 ‘새로운 노동’의 의미를 가지게 된다”고 설명하고 있듯이, 그의 작품 〈Life and Joy〉(2022)와 작품 〈Golden age with us〉(2023)에서는 무엇인가 행하는 등장인물들의 노동이 마치 즐거운 유희처럼 펼쳐진다. PRETTYLINEZ 정현은 두 작품뿐만 아니라 여타 다른 작업에서도, 테크놀로지와 과학 기술의 발전으로 생계를 위한 노동에서 해방된 인간이 유희와 같은 노동을 즐기면서 풍요로운 삶을 사는 낙원의 세계, 즉 포스트워크 유토피아(Post-Work Utopia) 또는 테크노 유토피아(Techno-Utopia)를 유감없이 선보인다.

에필로그

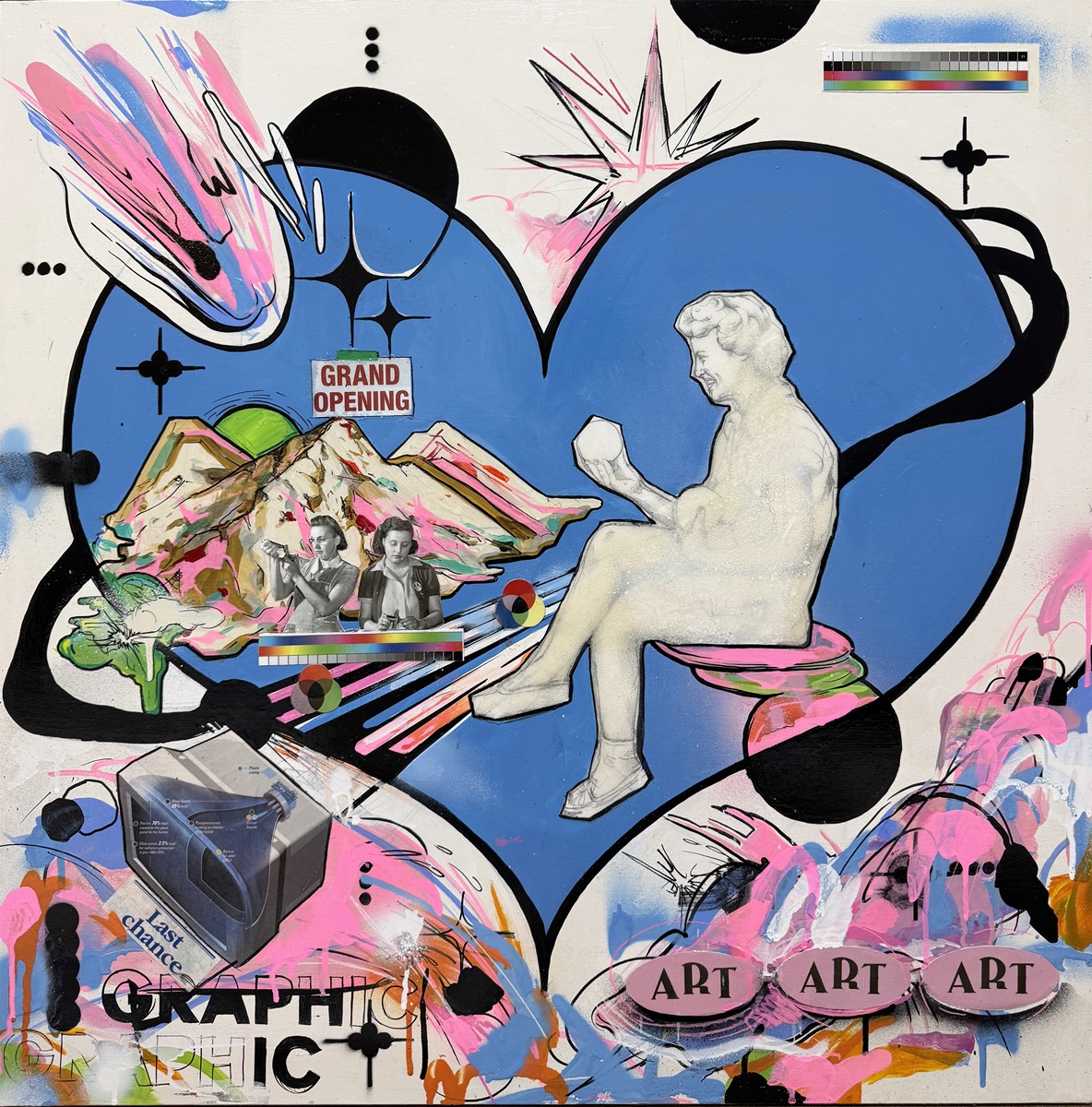

유희적 노동을 통한 유토피아는 예술 작품이 아닌 현실 속에서 과연 가능할까? 작품 〈Grand Opening art show〉(2023)는 화면 중앙의 파란 하트 도상 안팎으로 즐거운 예술 하기에 푹 빠져 있는 인물들과 아트(Art)라는 텍스트가 둥둥 떠다니는 유희의 유토피아를 관객에게 선보인다. PRETTYLINEZ 정현의 작업, 즉 ‘포토 콜라주로 구축하는 혼성의 유토피아’는 실제 현실 속에서 추구하는 자신의 예술가로서의 삶 또한 이러한 유희적 유토피아의 세계를 맞닥뜨리게 할 것이라는 굳건한 믿음을 우리에게 유감없이 전한다. 비록 현실 속 예술가의 삶이 곤궁하고 그 현실이 비루하다고 할지라도 말이다. (20250403)