Biography

- 2024 홍익대학교 일반대학원, 조소과, 석사 수료

- 2022 성신여자대학교, 조소과, 학사

- 2024 Hongik University, Graduate School, Sculpture, MFA Completed

- 2022 Sungshin Women’s University, Sculpture, BFA

Exhibition

- 2024 개인 <움직이는 도시풍경>, 국립아시아문화전당, 광주

- 2024 개인 <city>, 한익환서울아트박물관, 서울

- 2024 단체 <AFFORDABLE ART FAIR SINGAPORE>, F1 Pit Building, 싱가포르

- 2024 단체 <우연히, 호수>, 홍익대학교, 서울

- 2022 단체 <조각케이크>, 갤러리도스, 서울

- 2024 Solo <Moving Urban Landscape>, National Asia Culture Center, Gwangju

- 2024 Solo <City>, Han Ik-Hwan Seoul Art Museum, Seoul

- 2024 Group <AFFORDABLE ART FAIR SINGAPORE>, F1 Pit Building, Singapore

- 2024 Group <By Chance, The Lake>, Hongik University, Seoul

- 2022 Group <Sculpture Cake>, Gallery DOS, Seoul

Critique

사라지고 생겨나는 수많은 길

이선영(미술평론가)

신예린이 3D펜으로 그린 사람들은 A4 클리어 파일에도 끼워 넣어도 될 경량구조다. 그가 표현한 인간은 반투명하고 얇으며 공중에 매달면 미풍에도 흔들거린다. 현실에서 최소한의 부피와 무게로 존재하는 듯한 그의 작품은 지난 코로나 시기 작업실에 가지 못하고 홀로 칩거하면서 시도됐다는 점이 시사적이다. 마치 플라스틱 바구니처럼 형태를 묘사한 선 사이가 비어있어 조명에 비추면 그림자 효과도 연출할 수 있다. 그림자에 대한 관심은 요즘 발표되는 작품의 초창기 작업이라고 할 수 있는 [the women](2021)부터 분명하다. 히잡부터 안경 쓴 사람까지 여러 유형의 여자 얼굴들이 등장하는 이 작품에서 80여개의 초상들은 모두 다르고, 관객이 3RGB 조명을 손전등처럼 비추면 여러 빛의 그림자가 어둑한 공간에 가득 찬다. 하지만 이후 작품의 주요 무대는 거리로 이동한다. 공적이고 외향적인 공간에서 사람들의 모습은 개인 사정이 어떻든 간에 대체로 밝다.

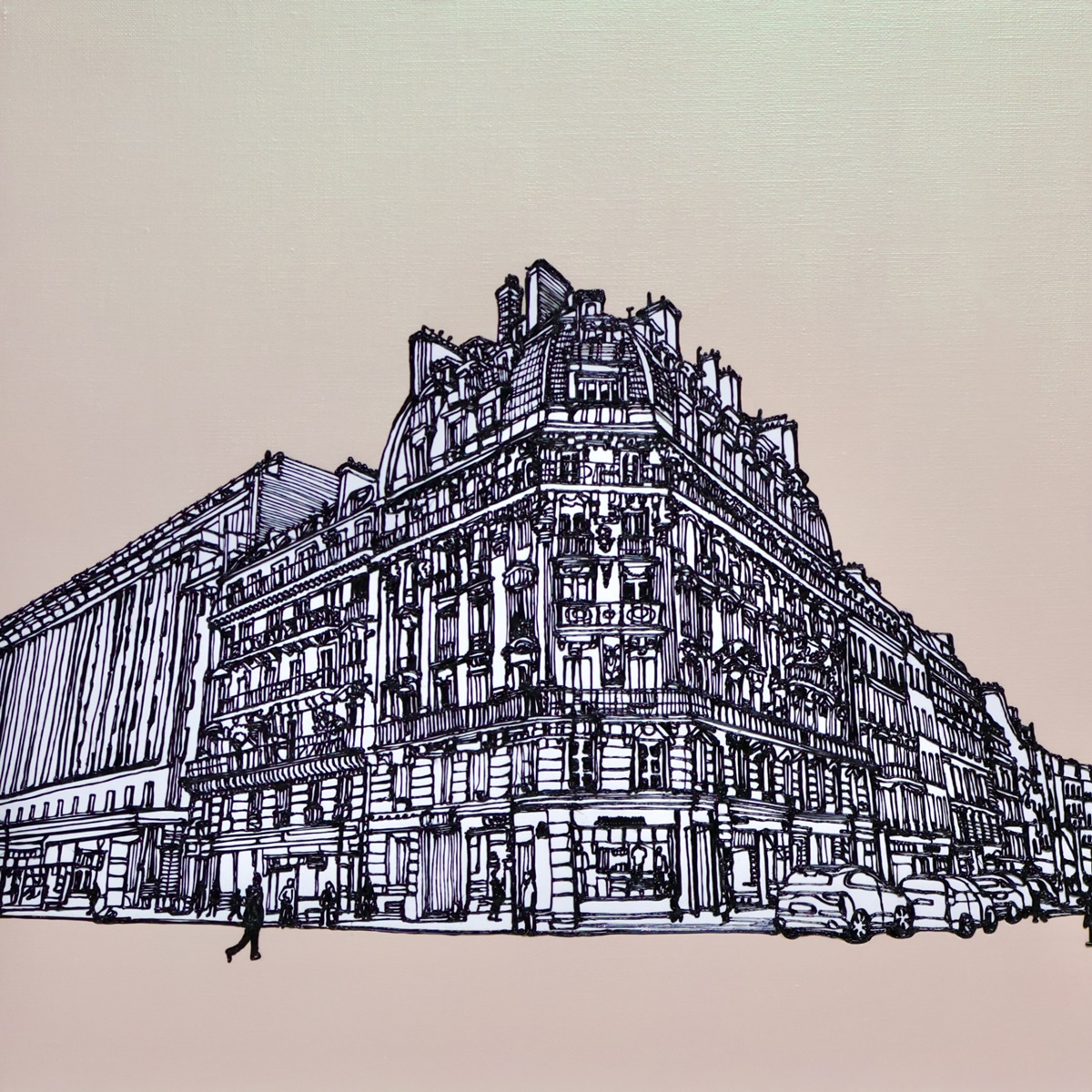

도시라는 추상적이고 중성적인 공간을 배경으로 하지만, 캔버스가 등장하는 작품에는 특정 장소가 재현되어 있기도 하다. 멈춰있지 않고 어디론가 가고 있는 사람들은 목적이 있는 행동 특유의 추진력이 있다. 어둡고 묵직한 침울함은 사적 공간에 박혀 있는 자의 몫일 뿐이며 가시권 밖에 있다. 작품에 표현된 수많은 사람들은 길에서 우연히 마주친다. 행인으로 대표될 수 있는 인물들은 하나의 단위가 되어 떠 있다. 그들의 발아래는 길이라는 암묵적 전제가 깔려있다. 때로 그림처럼 만들어진 풍경과 연결되기도 해서 행인들은 그곳에서 나오거나 들어가는 듯이 보인다. 3D펜은 평소에 즐겨하던 드로잉을 3차원 공간으로 끌어낼 수 있게 했다. 계속 움직이는 대중의 속성을 살려 모빌처럼 매달아 자연스러운 공기의 흐름에 따른 움직임을 작품에 포함시켰다. 신예린은 조각을 전공했지만, 부담스러운 무게나 부피를 대폭 삭감하고 관객의 자리이기도 한 3차원 공간을 적극적으로 활용한다.

형식의 일관성으로 인해 수백개가 동원되도 난삽하지 않으며, 오히려 사람들 사이를 헤치고 나아가야 하는 도시적 체험을 재연한다. 하나의 대상이 아닌 장으로 진입하는 관객은 사람 숲의 일부가 된다. 정주가 큰 비용을 필요로 하는 도시의 유목민에게 이렇게 접고 펼치는 방식은 효율적이며, 작가는 이러한 형식을 도시와 사람들이라는 내용과 연결한다. 도시는 현대사회의 압축판이며 여기에서 빨리 이동할 수 없다면 도태된다. 물론 직선이 아닌 길에서 빠름의 기준은 상대적이다. 무게나 부피는 이러한 방향성을 거스른다. 작가가 자주 그리는 보행자들은 여행자나 관광객처럼 가벼운 분위기다. 파리나 뉴욕같은 대표적인 대도시이자 관광지는 물론 작품 [LE CONSULAT](2024), [Gdansk st](2024), [San Pietro Basilica](2024)처럼 자체의 서사를 품고 있는 유명 장소들이 자주 등장한다. 맞딱뜨린 것들을 뒤로 하고 스쳐 지나가는 도시인의 관점은 경쾌하다.

신예린의 작품에서 사람들은 도시를 걷지만, 도시인은 여행자처럼 언제든 잠시 머물러 있는 곳을 떠날 수 있으며, 거리두기로 인한 심미적 관점을 가질 수 있다. 이브 미쇼는 [기체 상태의 예술]에서 예술의 신성화를 위해 유일하게 존속하는 의례들이 남아있는 영역으로 여가 활동과 관광의 영역을 든다. ‘유럽에서는 관광이 이탈리아로 떠나는 여행으로부터 시작됐다. 이 여행은 18세기부터. 미학의 탄생도 바로 이 최초의 여행들과 관계된다.’ 이브 미쇼에게 관광은 단지 세계화 과정을 잘 나타내는 것이 아니라 예술을 ‘기체 상태로’ 만들고 그것을 대체해 나가는 지배적인 문화다. 이브 미쇼는 ‘본질적으로 미학적인 관광의 경험’을 강조하면서, ‘우리는 모두 현실적으로나 가능태로서 혹은 욕망에 있어서 관광객’이라고 말한다. 현대성의 체험을 한데 녹여내는 심미적 활동으로 재탄생하지 않으면 ‘예술의 죽음’에 대한 선언들은 반복될 것이다.

우리가 당면한 삶에서는 얼마나 많은 얽힘과 실랑이, 대립이 있는가. 그가 어떤 고민을 하고 있는지 삶의 무게는 잘 가늠되지 않는다. 작가는 그들을 공중에 매달아 놓음으로서 길이라는 물리적 저항도 생략했다. 화이트 큐브든 야생적인 공간이든 모두 그럴듯한 배경이 되며 유연한 설치가 가능하다. 물론 작품 속 사람들이 공중을 날아다니는 것은 아니다. 모두 중력의 방향에 충실하며, 각자의 길로 빠르게 나아가는 모습은 현실적이다. 공중에 매달려 설치된 작품은 하나의 원근법에 따르지 않는다. 수많은 원근법이 내재하는 작품에는 쭉 뻗은 길일 수도 미로일 수도 있는 보이지 않는 수많은 길들로 가득하다. 작가는 일상적 삶을 품에 안으면서도 예술의 자유로움을 겹쳐 놓는다. 예술 또한 수많은 가능성 중 일부만 현실화되지만, 선택의 여지는 있다. 그것이 예술의 자유로움이다, 2022년에 발표된 설치 작품의 제목 [ way]에 목적지는 비워져 있다.

여러 높낮이와 크기를 가지는 100여개의 형태들은 공기 흐름의 조그만 변화에도 시시각각 방향을 바꾼다. 바뀐 방향에서 새로운 길이 생성된다. 생성되는 만큼 사라진다. 작가 앞의 백지나 하얀 캔버스처럼 선택은 무한하다. 몇몇 정해진 길로만 가야 하는 현실 공간의 저항을 잠재적 공간으로 변화시킨다. 선적인 표현과 더불어 유연한 공간감은 동양화의 여백을 떠오르게 한다. 3D펜이라는 첨단 매체(현재의 기술 인프라가 종합되어 대중화 되었다는 점에서)와 연관돼서는 가상공간도 떠올린다. 가상공간은 대중들의 분신이 가득한 곳 아닌가. 그곳에서의 상호작용이 차지하는 비중은 나날이 거대해지고 있다. 3D펜에 PLA 필라멘트를 넣어 180도의 고온이 되면 노즐에서 한 줄 씩 뽑아져 나오는 선으로 그린다. 고열에 녹여 나오는 재료는 옥수수와 사탕수수 등 식물 기반의 생분해성이라 친환경적이다. 3D 프린터는 컴퓨터 상에서의 정교한 사전 설계를 필요로 하지만, 필압이 조절되는 펜의 형태는 보다 직관적이다.

기계 펜이지만 사용자의 역량에 따라 동양화처럼 유려한 선도 가능하다. 하지만 동양화처럼 수정이 불가능하지는 않다. 신예린의 작품은 그림처럼 그려진다기 보다 조각처럼 만들어지는 것에 가깝다. (사출된)재료를 한 줄씩 쌓아 올린다는 점에서 소조적이다. 건물들은 배경을 그린 캔버스 위에 붙여지며, 캔버스 틀과 연결된 금속 선에 연결된 사람은 모빌처럼 움직인다. 사람들은 건물 쪽으로 들어가기도 하고 나오는 듯도 하다. 마치 관객이 설치된 작품 속을 들락거릴 수 있는 것처럼 말이다. 작품에 내재된 동적 요소는 도시를 불러들였다. 그가 생각하는 도시는 ‘모든 경제, 문화, 사회적 이슈 등이 담겨 있는 복합 매개체’이며, 이러한 ‘복합문화공간은 그자체가 작품’이라고 본다. 이번 전시에서 19세기 세계의 수도였던 파리와 20세기에 그를 이은 뉴욕을 배경으로 한 작품은 대표적이다. 작품 [New york](2025)은 맨해튼의 건물이 3D 펜으로 그려져 아크릴로 칠해진 캔버스에 부착된다.

정지된 화면에 움직임을 주기 위해 펄이 들어간 색감이 선택됐다. 화면 안팎으로 보이는 사람들은 대도시가 추동하는 리듬에 따라 모두 이런저런 움직임을 보인다. 캔버스 상단에 구멍을 내어 ‘ㄱ’자 철사를 고정하고, 균형을 맞춘 철사들과 이동 중인 사람들이 연결된다. 이를 통해 작가는 ‘다양한 요소들이 서로 얽히고설켜 만들어내는 장면들’의 무대인 도시와 사람들의 일상을 표현했다. 공간에 설치되는 작품의 구성요소들은 더욱 다양하다. ‘옆을 보고 걷는 사람, 자전거 타는 사람, 웃으며 걷고 있는 남자, 앞으로 나가는 여자, 커피를 한 손에 들고 가는 남자, 장난감 들고 뛰는 아이, 킥보드 타는 여자, 뒤돌아보는 여자, 천천히 걷는 할아버지’ 등 현실에서 길어온 다양성을 최대한 반영한다. 아마도 작가는 거리에서 낚시를 하듯이 보행자들을 관찰할 것이다. ‘돌고 도는’ 형태들은 그때마다의 공기의 흐름에 따라 우연적 관계를 만든다. 여기에서의 관계는 일시적이고 익명적이다. 소외이거나 자유이다.

이전 작품 [Chambers St](2023) 또한 맨해튼을 배경으로 한 것으로, 작품 속 풍경은 실제로 챔버스 길에 있는 것들이며 캔버스 가장자리에 모빌로 연결된 행인들은 흔들흔들 움직인다. 파리를 표현한 작품들도 그곳을 대표 할만한 건물에 분홍이나 진줏빛의 여러 배경의 버전이 있다. 3D 펜에 넣는 재료에 따라 여러 색이 가능하기는 하지만, 현재로서는 검정이기에, 회화적 장치를 통해서 색에 대한 아쉬움을 보충한다. 작년에 제작한 2025년 캘린더에서 각 계절의 분위기를 담아내는 것은 여러 도시의 배경을 이루는 색이다. 땅과 하늘이 따로 구별된 것은 아니며, 모노톤이 아닌 작품도 있다. 형태의 배경을 이루는 색은 자율적인 듯 보이나, 하늘이라는 가장 큰 캔버스에는 여러 색이 잠재해 있고, 작가는 그때의 상황에 따라 한 두가지 색(또는 빛)을 전면화한다. 핑크빛 하늘도 푸른색만큼 현실적일 수 있다. 움직임에 대한 강조는 색 또한 예외가 아니다.

모터를 활용해 기계적 움직임을 주는 작품도 있지만 (아직까지는)한번의 실험에 그쳤다. 작품 [city](2023)는 사각형 피라미드 모양의 기둥 끝에서 나오는 네 가닥의 긴 철사에 매달린 모빌이다. 이 예외적인 작품은 ‘반복적이고 기계적인 도시의 움직임을 표현하고자 모터를 사용했다’ 작품의 구성요소는 버스, 오토바이, 공구를 든 노동자처럼 기계적인 소재들이 주를 이룬다. 대부분의 작품이 가벼운 차림으로 다니는 사람들이었다는 점과 대조된다. 도시에는 미풍같은 흐름 뿐 아니라 기계적 리듬 또한 있기 때문이다. 비둘기나 고양이 등이 그 틈에서 자연의 움직임을 보충한다. [일주일](2024) 시리즈에서는 구체적인 건물 대신에 실루엣으로만 대도시를 표현하고 행인을 화면의 중앙에 배치하여, 현대인의 대표 이미지로 표현한다. 98년생의 작가는 과제 때문에 접한 3D 펜 이전에도 아이패드에 드로잉할 정도로 새로운 기기에 친숙한 세대다. 기계의 활용은 어떤 작가에게는 보이지 않는 문턱이 되기도 한다.

현실에 대한 관찰의 충실만이 코드화나 알고리즘의 독재로부터 자유로울 수 있다는 점에서 그의 장점이 있다. 작품 속 대중이나 군중은 여러 동세로 표현된다. 사람들은 25-35cm 사이가 많고 거의 등신대에 가까운 150cm 크기까지도 제작하며, 관객의 눈높이에 맞게 설치하여 상호반응을 유도한다. 관객의 몸과 지각이 활성화되는 연극성은 가상현실같은 세계와도 차별점이다. 작가는 ‘작품과 관람객이 능동적으로 움직일 때 작품은 완성되며, 여러 각도와 높낮이에 따라 여러 상황 속의 거리를 살펴볼 수 있다’고 말한다. 도시에 대한 감각이 유쾌하고 발랄한 것도 독특하다. 대개 도시는 소외의 장소 아닌가. 그에 대한 대표적인 저자는 [스펙타클의 사회]를 쓴 기 드보르이다. 그에 의하면 ‘삶의 각각의 측면에서 떨어져 나온 이미지들은 공통의 흐름 속으로 융합된다. 그 흐름 속에서 삶의 통일성을 다시는 재건될 수 없다. 스펙타클 은 살아있지 않은 것의 자율적 운동이다. 스펙타클은 물질적으로 인간과 인간 간의 분리와 소외의 표현’이다. 기 드보르는 ‘스펙타클의 외재성’을 말한다.

스펙타클이 주체의 안팎을 감싸게 되는 21세기의 상황은 기 드보르 시대의 상황과도 다르다. 공동체로부터의 분리를 말하는 소외는 해방이기도 하다. 근대적 현상의 산물인 도시는 개인을 자유롭게 한다고 말해져왔다. 지그문트 바우만의 [액체근대] 또한 유동적인 현대사회의 소외를 다루지만, 같은 현상에 대한 해석은 다를 수 있다. [액체근대]에서 인용하는 저자들은 다음과 같다; ‘중단, 불일치, 놀라운 일은 우리 삶의 일상적인 조건이다. 많은 사람들은 심지어 이러한 조건들을 꼭 필요로 하게 되었다. 이제 인간의 정신은 갑작스런 변화와 끊임없이 새로워지는 자극 이외의 것들은 받아들이지 않기 때문이다’(폴 발레리) ‘한때 존재했다는 근원적 총체성 혹은 미래의 어느 날 우리를 맞이할 최종적 총체성 따위에 대한 믿음은 이제 없다’(들뢰즈와 가타리) 현대는 유기적 총체성 대신에 느슨한 단자(monan)적 집합이, 고정(정주)대신에 과정(유목), 강제 대신에 연대가 지배적이다. 신예린의 작품은 전체를 자신 안에 품는 단자적 개체로 유연하게 볼 것을 주문한다.

![신예린_2025 ZOOM-IN_작품 (3) [ 길 ], PLA, 사이즈별 가격 상이_long1200](https://hwami.org/wp-content/uploads/2025/03/신예린_2025-ZOOM-IN_작품-3-길-PLA-사이즈별-가격-상이_long1200.jpg)